かかりつけ医機能報告制度とは?概要と医療機関がやるべきことを解説

「かかりつけ医機能報告制度」は、2025年4月に施行されたばかりの新しい制度です。対象の医療機関は、これから行うべき対応や報告事項について理解し、適切な準備と対応を進めることが求められます。今回は、「かかりつけ医機能報告制度」の概要や制度の施行によって期待されること、医療機関がやるべきことを詳しくご紹介します。

かかりつけ医機能報告制度とは【2025年4月施行】

「かかりつけ医機能報告制度」とは、それぞれの医療機関が都道府県知事に対して、慢性疾患の治療や高齢者の生活などを支えるための「かかりつけ医機能」を持っていることを報告する制度です。

2023年の医療法改正に基づいて創設された制度で、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の一環として、2025年4月から施行されています。

かかりつけ医機能報告制度が創設された背景

・患者さんが個別のニーズに応じて医療機関を選択できるようにするため

・各地域で求められているかかりつけ医機能を確保するため

「かかりつけ医機能報告制度」は、今後拡大する医療ニーズに対応し、患者さん自身が医療機関を適切に選べるようにするために創設されました。

少子高齢化が進む現代において、2040年頃までは「複数の慢性疾患を抱えながら介護サービスも必要とする」など、複合的なニーズを持つ高齢者人口の増加が見込まれています。しかし、医療従事者の労働力には限りがあり、需要に対して供給が不足することが懸念されます。

医療機関には、介護や福祉サービスと連携体制を一層強化し、地域の医療ニーズに応えるための環境整備が求められます。

また、患者さん自身が、自分の状況に応じてかかるべき医療機関を選択できる状態にするためにも、患者さんに向けた適切な情報の提供が必要です。患者さんに対する情報提供に役立てるためにも、各医療機関が持つ「かかりつけ医機能」についても報告が求められています。

かかりつけ医機能報告制度のメリット・デメリット

| メリット | ・患者さんが自分で適切な医療機関を選択できるようになる ・医療機関ごとに担う機能や役割が明確になる ・各地域で医療提供体制がより充実する |

|---|---|

| デメリット | ・かかりつけ医機能の強化のために、医療・介護のさらなる連携強化が必要 ・患者さんに対して「かかりつけ医機能報告制度」の適切な説明が求められる ・地域においてかかりつけ医として機能するために、医師の教育や研修も必要 |

「かかりつけ医機能報告制度」には、上記のようにメリット・デメリットがあります。デメリットの部分は医療機関が今後強化していくべき点でもあるため、しっかりと押さえましょう。

かかりつけ医機能報告制度のメリット

・医療機関ごとに担う機能や役割が明確になる

・各地域で医療提供体制がより充実する

「かかりつけ医機能報告制度」は簡単に言えば、それぞれの医療機関が担う「かかりつけ医機能」についてわかりやすく「見える化」するものです。情報が適切に開示されれば、患者さんは自身の状態に合う医療機関を選んで受診できるようになります。

また、医療機関ごとに担う日常診療や在宅医療、介護連携といった機能や役割が明確になることで、その地域で提供できる医療機能と不足している機能が把握できるようになります。結果として、不足する機能の強化などが議論されやすくなり、各地域における医療提供体制のさらなる充実につながることが期待されます。

かかりつけ医機能報告制度のデメリット・課題

・患者さんに対して「かかりつけ医機能報告制度」の適切な説明が求められる

・地域においてかかりつけ医として機能するために、医師の教育や研修も必要

各医療機関が「かかりつけ医機能」を報告しても、その情報を活かせなくては意味がなくなってしまいます。報告して終わりではなく、その後の地域内での医療機関・介護サービス、行政などとの連携を深めることが不可欠です。

また、患者さんが今までかかっていた医療機関を受診できなくなるなどの不利益を被らないために、患者さんに対して制度の適切な説明が求められます。

さらに、地域住民の多様なニーズに対応できる「質の高いかかりつけ医」を育成するためには、医師の継続的な教育や研修体制の充実も重要な課題です。

かかりつけ医機能報告の具体的な流れ

「かかりつけ医機能報告」は、基本的に上記の流れで実施します。制度を正しく理解し、適切に対応するために、具体的な流れを押さえましょう。

1.対象医療機関が「報告事項」を都道府県知事に報告する

「かかりつけ医機能報告制度」の対象となる医療機関は、定められた「報告事項」について、都道府県知事に報告を行います。対象の医療機関は、特定機能病院や歯科医院以外の病院・診療所です。

【かかりつけ医機能報告制度の対象医療機関】

・一般病院

・地域医療支援病院

・精神病院

・結核病院

・診療所(有床・無床)

2.都道府県知事が報告内容を確認し、協議の場へ報告・公表する

都道府県知事は、報告内容を踏まえて各医療機関が持つ機能や体制・状況を確認します。報告内容をもとに、外来医療に関わる地域の関係者等で構成される「協議の場」に報告を行い、あわせて国民にも公表します。

これにより、住民は地域の医療機関が持つ「かかりつけ医機能」について確認できるようになります。

3.協議の場における議論・施策の検討を行い公表する

協議の場では、当該地域で不足している医療機能を補完するための取り組みや、医療・介護等の連携強化に向けた具体的な施策などについての議論が行われます。この議論を経て、地域で必要とされる「かかりつけ医機能」を確保・強化するための具体的な方策が検討されます。

議論を行うためには、「かかりつけ医機能報告制度」で報告されたデータが活用されます。

かかりつけ医機能報告の具体的な報告事項【医療機関経営者向け】

医療機関経営者は、「かかりつけ医機能報告」において具体的にどのような内容を報告するのかを押さえていく必要があります。報告事項には2種類あるため、それぞれ詳しく解説します。

1号機能に関する報告事項

| 1号機能の概要 |

|---|

| 日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能 |

| 具体的な報告事項 |

| 【報告事項】 1:「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること 2:かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無 3:17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること 4:一次診療を行うことができる疾患を報告していること 5:医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む) 【その他の報告事項】 ・医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数 ・かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数 ・全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無 ・全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況 |

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

1号機能は、「かかりつけ医機能報告制度」の対象となるすべての医療機関が報告する必要があります。上記のうち、「1」「3」「5」の事項が当てはまる場合、「かかりつけ医機能の1号機能」を持つ医療機関と判断されます。

「かかりつけ医機能」に関する研修の修了者や総合診療専門医の有無についての項目は、制度の施行から5年後に改めて検討するとしています。また、一次診療の対応可能の有無と患者相談対応についても、5年後を目途に制度の施行状況などをふまえて、再度検討される予定です。

なお、17の診療領域は、下記のとおりです。

【17の診療領域】

・神経・脳血管領域

・精神科・神経科領域

・眼領域

・耳鼻咽喉領域

・呼吸器領域

・消化器系領域

・肝・胆道・膵臓領域

・循環器系領域

・腎・泌尿器系領域

・産科領域

・婦人科領域

・乳腺領域

・内分泌・代謝・栄養領域

・血液・免疫系領域

・筋・骨格系および外傷領域

・小児領域

2号機能に関する報告事項

| 2号機能の概要 |

|---|

| 1号機能ありの医療機関が報告を行う 以下いずれかの報告事項が当てはまる場合、2号機能ありと判断される |

| 具体的な報告事項 |

| 【1】通常の診療時間外の診療 1:自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況(在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 2:自院における時間外対応加算1~4の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況 【2】入退院時の支援 1:自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 2:自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況 3:自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況 4:自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況 5:特定機能病院・地域医療支援病院 ・紹介受診重点医療機関 から紹介状により紹介を受けた外来患者数 【3】在宅医療の提供 1:自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況(自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して24時間対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称 2:自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況 3:自院における訪問看護指示料の算定状況 4:自院における在宅看取りの診療報酬項目の算定状況 【4】介護サービス等と連携した医療提供 1:介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書の作成、地域ケア会議 ・サービス担当者会議等への参加、介護支援専門員や相談支援専門員と相談機会設定等) 2:介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況 3:介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称) 4:地域の医療・介護情報共有システムの参加・活用状況 5:ACP(人生会議) の実施状況 |

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

2号機能については、1号機能を有すると医療機関が報告する事項です。診療時間外の診療や入退院支援、在宅医療、介護サービス等との連携の4つの領域ごとに、報告事項があります。

いずれの領域についても、他の医療機関や施設との連携体制や、各診療報酬項目の算定状況などを中心にチェックが行われます。いずれかの事項を満たす場合は「かかりつけ医2号機能あり」と判断されます。

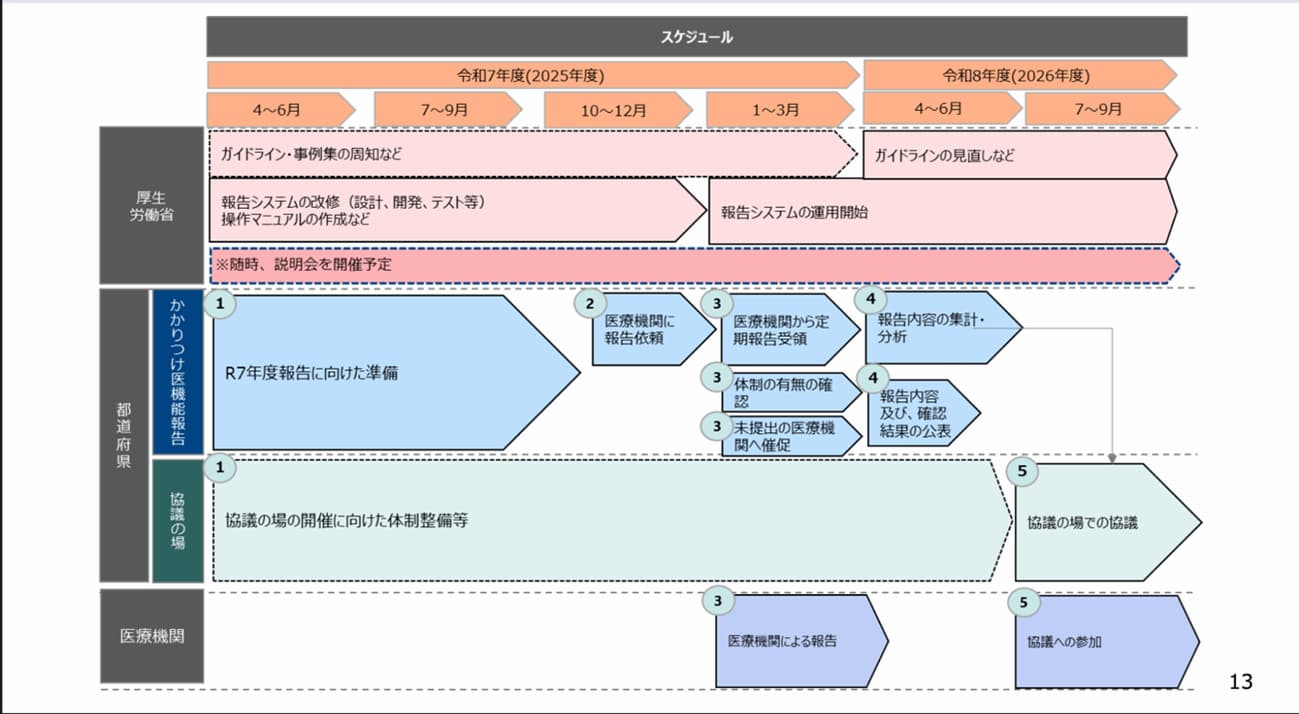

かかりつけ医機能報告制度の施行スケジュール

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

2025年度4月〜12月は、国や都道府県が初回の報告に向けた制度の整備を行う期間です。整備期間を経て、医療機関が1回目の「かかりつけ医機能報告」を行うのは、2026年1〜3月を想定しています。

1年間のサイクルとしては1〜3月に医療機関からの報告、4〜6月に報告内容の確認や公表、7月〜9月は協議の場での議論、その後に協議の場の結果公表の流れがイメージされています。医療機関が具体的に携わるのは、1〜3月の報告と7月〜9月の協議です。

かかりつけ医機能報告とともに必要な対応【医療機関経営者向け】

「かかりつけ医機能報告」とあわせて、医療機関は上記の対応も必要です。「かかりつけ医機能報告」に向けた体制を整えるためにも、必要な対応についても押さえましょう。

患者さんへの説明

改正医療法の規定では、「かかりつけ医機能の2号機能を有する」と公表された医療機関は、患者さんやご家族から説明を求められたり、在宅医療等についてとくに説明が必要であったりする場合、患者さんに対して適切な説明が必須です。

また、継続的な医療を必要とする患者さんに、居宅や外来診療を行ううえでとくに説明が必要と判断される場合は、「かかりつけ医機能」に関する説明が努力義務とされます。

【患者さんへの説明の内容】・病院もしくは診療所の管理者が、患者さんへの適切な医療の提供のために必要と判断する事項

病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項については、医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付義務において定めがあります。

なお、説明は書面や電子メール、磁気ディスクの交付や患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力する方法によって行うことが定められています。

医師の研修・教育

地域における「かかりつけ医機能」を充実させるため、医師の教育や研修を充実させることも求められます。研修・教育を充実すべきは、在宅医療や幅広い領域の診療などの経験です。

国も医師が研修や教育を受けられる体制の整備を進めている段階にあります。たとえば、「かかりつけ医機能報告」を通じて、実地研修の場を提供できる医療機関と実施研修を受講する意向のある医師のマッチングを行うなどの施策が検討されています。

しかし、国の整備を待つだけでなく、医療機関経営者としても、自院の医師が学びやすい環境を整えていくことが必要です。

各地域における連携体制の整備

地域ごとに「かかりつけ医機能」の実装を進めるために、医師同士が連携する体制を構築することも必要です。

医療ニーズはいつ発生するかわらないため、夜間や休日の対応が必要であり、かつ在宅医療では24時間対応できる体制が求められます。

24時間体制の在宅医療や夜間・休日対応などにあたるためは、医師・医療機関同士の連携体制の整備が必要です。主な連携方法は、「複数の医師のいる診療所の医師同士が連携」もしくは「別の診療所・病院にいる複数の医師同士が連携」するの2パターンになるでしょう。

自院に連携可能な医師がいない場合には、別の診療所や病院との積極的な連携体制の構築が求められます。

医療DXの推進による情報共有基盤の整備

地域で包括的な医療体制を構築するには、医療DXを進め、患者さんのさまざまな情報を共有し、サービス提供に活かすことが必要です。

医療DXの取り組みとして、患者さんの健診や医療、服薬、介護などの情報を共有できる「全国医療情報プラットフォーム」の構築が進められています。

全国医療情報プラットフォームが構築されれば、患者さんの医療情報と介護情報、行政・自治体情報の基盤が一元化でき、救急・医療・介護現場の切れ目ない情報共有が可能になります。結果として、地域住民がよりよいケアを効率的に受けられる環境が整います。

【医療機関経営者向け】今後に向けてやるべきこと

「かかりつけ医機能報告制度」は、2025年4月から施行されたばかりで、実際に医療機関側が報告を行うのは本年度の後半になる見込みです。

この制度は報告して終わりではなく、毎年度行う想定であり、確認・公表されたデータをどう扱うか・どう活かすかが重要とされています。制度施行に伴い、一層地域における連携体制強化が求められるでしょう。

医療機関経営者として、今後の制度の動向を随時チェックし、制度の改変に合わせた対応を都度とっていくことが求められます。

かかりつけ医機能報告制度の概要と自院がやるべきことを押さえよう!

「かかりつけ医機能報告制度」とは、自院が「かかりつけ医としての機能」を持っていることを都道府県に報告する制度です。地域の医療体制の強化や、慢性疾患を持つ高齢者や地域住民が地域に住み慣れた地域で必要な医療を必要なときに受けられる環境の整備に役立てられます。2025年4月に施行されたばかりの制度のため、概要とスケジュールを把握し、今後の動向についても引き続けチェックしていきましょう。

ソラストでは、医事関連受託サービスや医事関連 人材派遣・紹介サービス、医療機関経営支援サービスなど多数のサービスを展開しています。病院経営者さまやクリニック開業医さまの状況に合わせ、適切な支援をご提供します。自院の医療体制を強化したい、コア業務に集中したいといった場合に、ぜひソラストのサービスの活用をご検討ください。